IA : Assurer que le traitement est licite - Définir une base légale

08 avril 2024

L’organisme qui souhaite constituer une base de données d’apprentissage contenant des données personnelles puis l’utiliser pour entraîner un doit s’assurer que le traitement est autorisé par la loi. La CNIL vous aide à déterminer vos obligations en fonction de votre responsabilité et des modalités de collecte ou de réutilisation des données.

Le responsable de traitement doit définir, dans tous les cas, une base légale et doit effectuer, en fonction du mode de collecte ou de réutilisation des données, certaines vérifications supplémentaires.

Il existe plusieurs moyens de constituer une base de données à des fins d’apprentissage, qui peuvent être utilisés de manière cumulative :

- les données sont collectées directement auprès des personnes ;

- les données sont collectées à partir de sources ouvertes sur Internet pour cette finalité ;

- les données ont initialement été collectées pour un autre objectif par le responsable du traitement lui-même (par exemple, dans le cadre de la fourniture d’un service à ses utilisateurs) ou par un autre . Cela implique de prendre des précautions complémentaires.

Définir une

Le principe

Comme tout traitement, la constitution et l’utilisation d’une base de données pour l’entraînement de modèle ou le développement de systèmes d’IA contenant des données personnelles ne pourra être mise en œuvre que si elle correspond à l’une des « bases légales » prévues par le RGPD.

Concrètement, la base légale est ce qui donne le droit à un organisme de traiter des données personnelles. Le choix de cette base légale est donc une première étape indispensable pour assurer la conformité du traitement. Selon celle qui sera retenue, les obligations de l’organisme et les droits des personnes pourront varier.

Les bases légales les plus pertinentes pour l’entraînement d’un sont détaillées ci-après.

En pratique

La détermination de la base légale doit être effectuée de manière adaptée à la situation et au type de traitement. Pour constituer une base de données pour l’entraînement d’un , les bases légales suivantes peuvent notamment être envisagées.

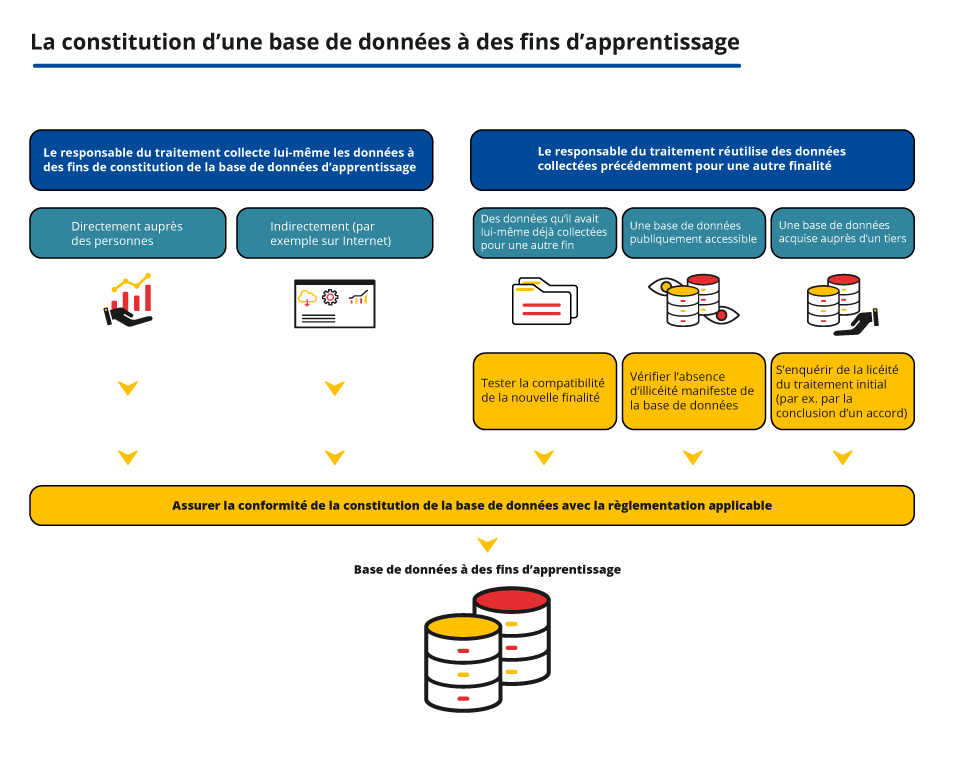

Titre : La constitution d'une base de données à des fins d'apprentissage

Le responsable du traitement collecte lui-même les données à des fins de constitution de la base de données d'apprentissage.

- Directement auprès des personnes

- Indirectement (par exemple sur Internet)

Le responsable du traitement réutilise des données collectées précédemment pour une autre finalité.

- Des données qu'il avait lui-même déjà collectées pour une autre fin : Tester la compatibilité de la nouvelle finalité

- Une base de données publiquement accessible : Vérifier l'absence d'illicéité manifeste de la base de données

- Une base de données acquise auprès d'un tiers : S'enquérir de la licéité du traitement initial (par exemple par la conclusion d'un accord)

Pour l'ensemble de ces éléments : Assurer la conformité de la constitution de la base de données avec la règlementation applicable.